在都市人日常生活中,「痔瘡」彷彿是一個尷尬又避而不談的詞彙,實際上卻相當普遍。根據研究顯示,全球超過四分之一成年人一生中至少曾患過一次痔瘡。而你可能會驚訝地發現,它不只關於「坐太久」,背後還藏着意想不到的冷知識。

甚麼是痔瘡?

痔瘡其實是肛門或直腸下方血管腫脹而成的病變,依其位置分為內痔與外痔。它們猶如「靜脈曲張」,是血液循環受阻後膨脹而成,可能引發出血、瘙癢、疼痛或排便困難。

原因不只「久坐」那麼簡單

雖然長時間久坐、久站或蹲廁過久會增加患痔瘡風險,但其實:

- 長期便秘或腹瀉亦是主要元兇,因為頻繁用力排便會增加肛門壓力;

- 懷孕期間女性體內壓力變化也易誘發痔瘡;

- 飲食纖維不足、水分攝取過少,使排便困難、加重風險;

- 遺傳體質也是關鍵因素,有家族史者較容易出現靜脈異常。

痔瘡也會自然痊癒?

輕微痔瘡有機會靠休息與飲食調整自行改善,但若長期未處理、反覆發作,可能演變為慢性痔瘡,甚至需要手術介入。近年醫學亦發展出橡皮圈結紮法等微創治療,大大減低治療痛楚與恢復期。

古人如何應對痔瘡?

早於古代中國《黃帝內經》已有痔瘡記載,古人以草藥坐浴、針灸或以苦寒藥物進行調理;古羅馬醫師更曾嘗試以燒灼法止血,可謂「有病自己來」。

預防方法:關鍵在於「腸道健康」

保持規律排便、攝取足夠蔬果與水分、避免長期久坐、減少辛辣刺激食物,是預防痔瘡的不二法門。有運動習慣的人,痔瘡風險亦相對較低。

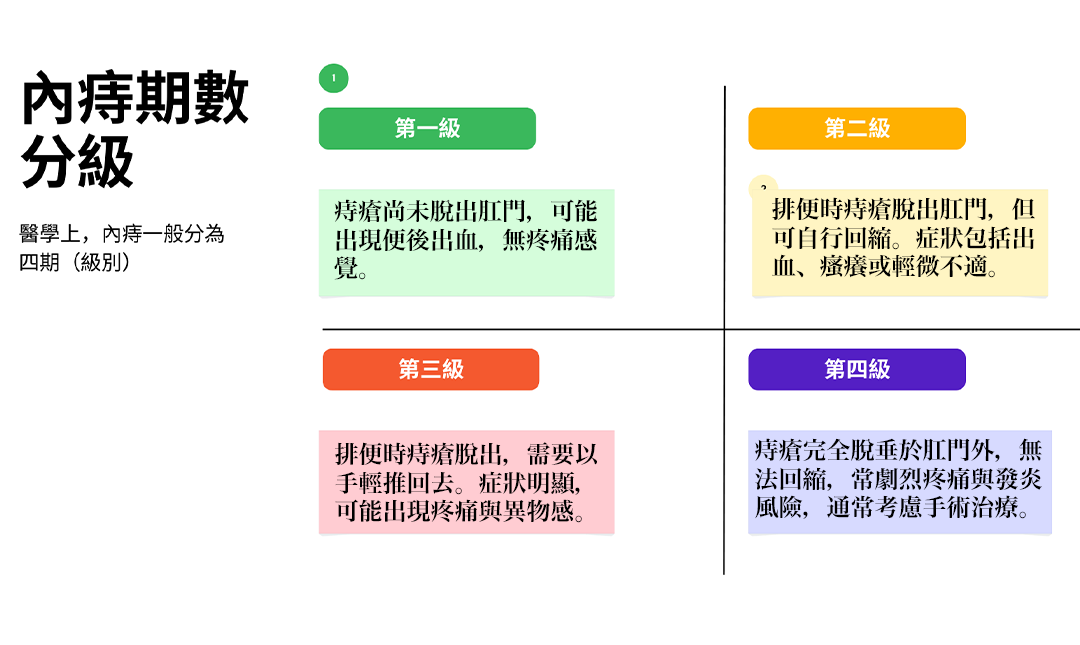

內痔期數分級

醫學上,內痔一般分為四期(級別):

▪ 第一級:痔瘡尚未脫出肛門,可能出現便後出血,無疼痛感。

▪ 第二級:排便時痔瘡脫出肛門,但可自行回縮。症狀包括出血、瘙癢或輕微不適。

▪ 第三級:排便時痔瘡脫出,需要以手輕推回去。症狀明顯,可能出現疼痛與異物感。

▪ 第四級:痔瘡完全脫垂於肛門外,無法回縮,常伴有劇烈疼痛與發炎風險,通常須考慮手術治療。

延伸閱讀

微笑與皺眉|肌肉的冷知識 更好地理解自己的情緒表達 能促進心理健康

人體肌肉之最|6大肌肉之最 人類短短2秒內釋放出獅子驚人的咬合力 分娩過程中展現出無比強大的力量