在今天,洗頭水與沐浴露已是家家戶戶的日常用品。但若時光倒流至千百年前,古人既沒有現代化工清潔品,也沒有花灑浴室,他們又是如何保持清潔的呢?

草木灰與米泔水

在中國古代,人們會利用草木灰作為天然清潔劑。草木灰含有鹼性成分,可以分解油脂與污垢,效果類似於簡單的肥皂。另外,古人亦常用米泔水(洗米後的米水)洗頭或洗臉,據說能使頭髮烏黑柔順,甚至有滋養皮膚的作用。

藥草入浴

除了基本清潔,古人更重視「藥浴」。他們會在水中加入艾草、菊花、蘭草等藥材,既能清潔,亦被認為可驅邪避瘟、舒筋活血。例如在端午節,許多地方便有「艾草洗浴」的習俗。這種洗澡方式不單純是衛生,更帶有養生與祈福的意味。

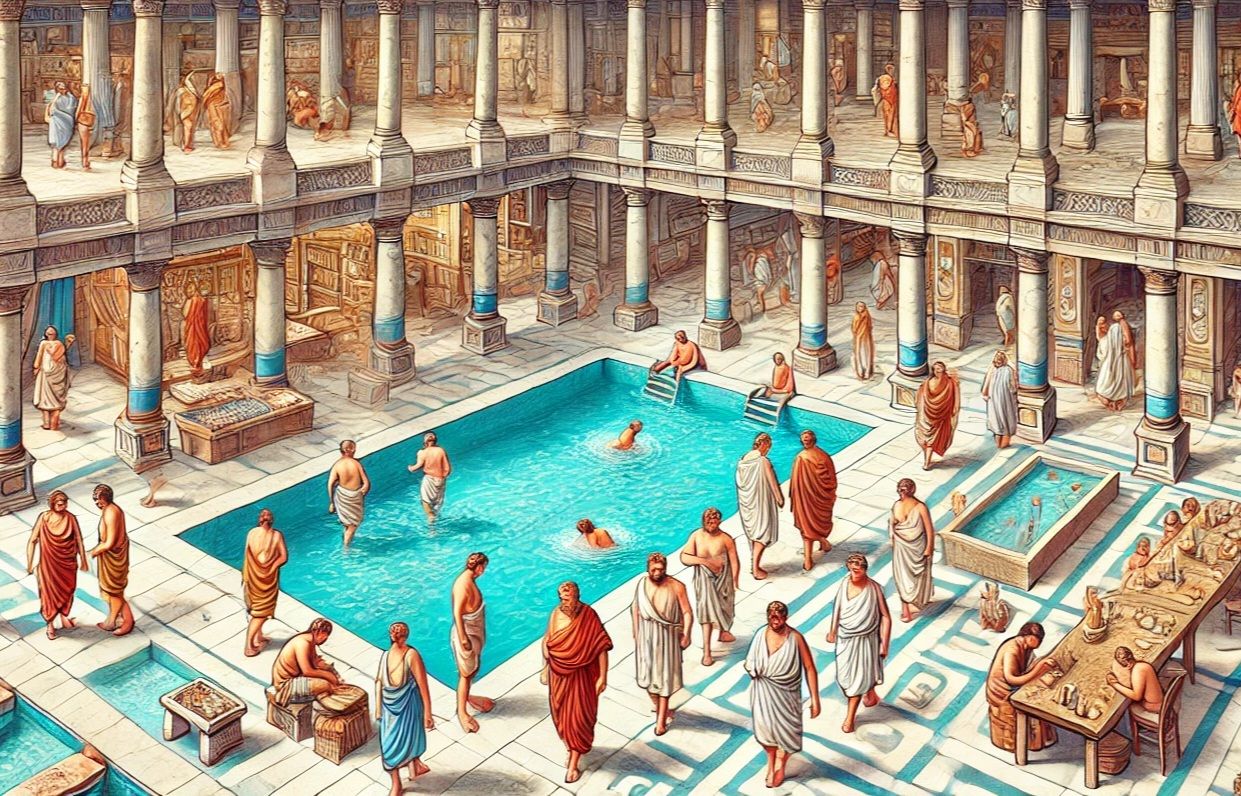

西方的橄欖油與刮刀

若走到古代歐洲,尤其是古羅馬,人們的沐浴方式則截然不同。他們會先在皮膚塗上橄欖油,再用金屬刮刀Strigil 把油脂與污垢一併刮走。浴場更是公共社交場所,洗澡與交際往往同時進行。

洗澡與身份象徵

在古代,平民百姓未必能經常沖涼,通常只有在節慶或祭祀前才會特意清潔。而上層社會則享有更講究的條件,例如在浴水中加入香料、花瓣,甚至特製藥材,洗澡成為一種奢華的享受與地位的象徵。

中國與香港的民間習俗

在中國傳統社會,洗澡往往與節日或人生階段緊密相連。端午節時,人們會用艾草、菖蒲水 洗浴,象徵驅邪保平安;農曆新年前則講究「洗邋遢」,以大掃除與沐浴迎接新歲。在廣東與香港,婦女坐月子時,長輩常會準備 藥浴,以薑、艾草、桂枝等草藥熬水,用來袪寒驅濕,被視為護理的重要一環。這些習俗雖帶有傳統醫學色彩,反映了古人將「洗澡」與健康、節慶、儀式緊扣的文化觀念。

沐浴的文化意涵

對古人而言,沐浴不只是保持衛生,更常帶有儀式與象徵意義。中國古代多在祭祀或重大典禮前「沐浴更衣」,以示莊重與潔淨;而西方的公共浴場則象徵文明、社交與生活品質。由此可見,洗澡早已超越了清潔層面,成為文化的一部分。