無論是畢業典禮上的擁抱、機場的送別,抑或是葬禮上的最後一瞥,人們在面對離別時,往往會選擇以某種形式「道別」。這些告別行為看似只是情感上的表達,然而心理學與神經科學研究卻發現——「告別儀式」的存在,確實有助於人類釋放情緒與修復心理創傷。

告別儀式的心理意義

哈佛大學的心理學研究指出,進行告別儀式的人,其情緒復原速度普遍較快。讓受試者在經歷失落(如失戀、錯過目標)後,分為兩組:一組進行簡單的告別儀式(例如寫信、燒掉象徵物);另一組則沒有任何行動。結果顯示,前者在悲傷指數與焦慮感上均顯著下降,並更容易接受事實。心理學家認為,儀式提供了「可控制的象徵行為」,讓大腦在面對失控的情緒時,有一個具體的出口去表達與結束。這種象徵性的行為,能讓人「心理上完成一個循環」,從而減輕未完成感所帶來的壓力。

為何「說再見」如此重要?

神經學研究顯示,當人面對離別時,大腦中掌管情緒的杏仁核(amygdala)會被強烈激活,而「告別」的動作或語言則能啟動前額葉皮質(prefrontal cortex)進行調節,幫助情緒穩定。「說再見」是一種神經學層面的自我安撫機制,讓理性與感性重新達致平衡。

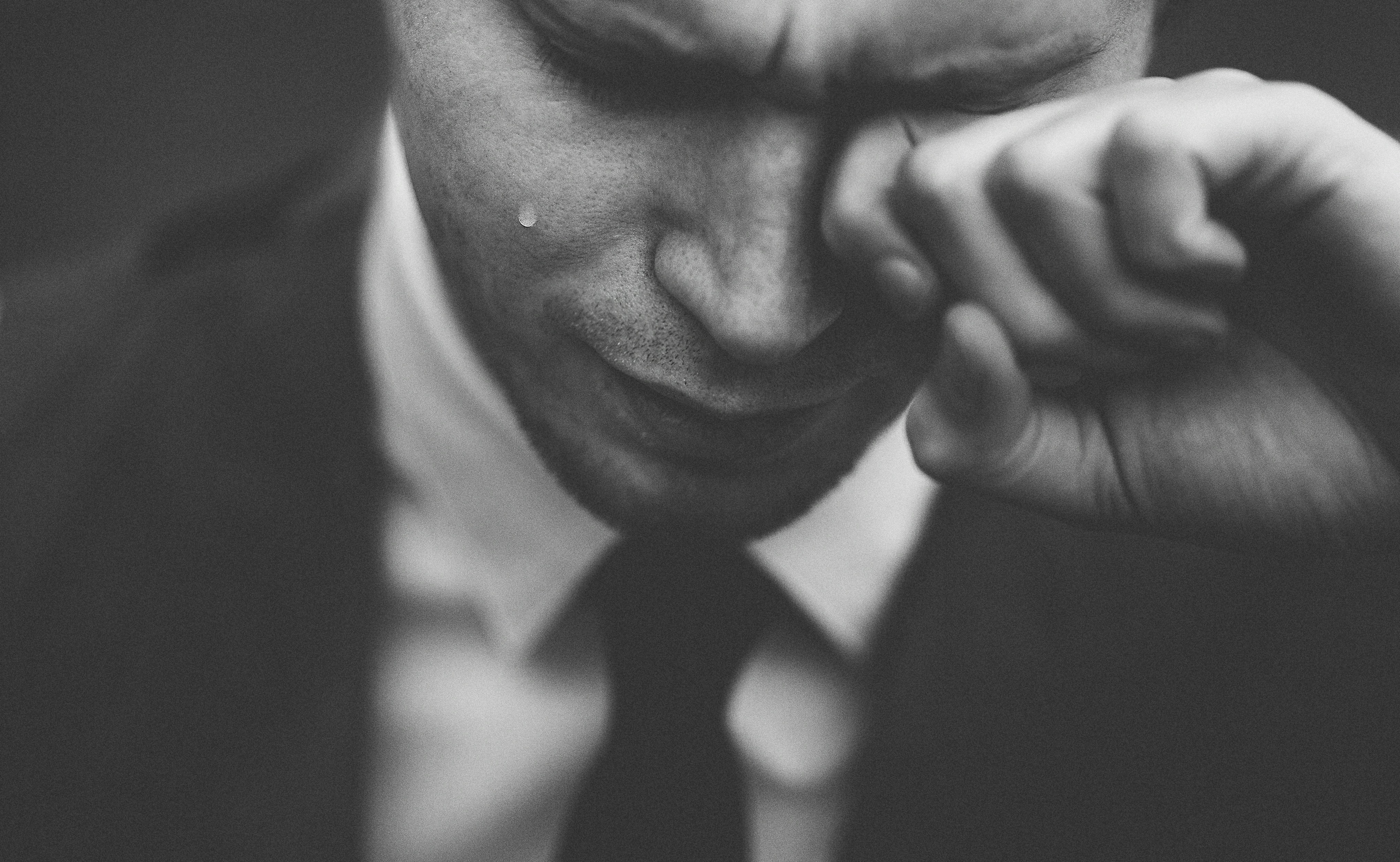

為何離別總讓人流淚?

情緒性的眼淚並非單純的悲傷反應。美國明尼蘇達大學生化學家 William Frey 研究發現,人在強烈情緒下流的淚水,含有比一般淚液更多的壓力荷爾蒙與蛋白質。這意味著哭泣其實是一種生理排解機制——身體藉此釋放壓力,達致平衡。

眼淚的生理與心理作用

同時,流淚亦能激活副交感神經系統,讓心跳放緩、呼吸穩定,使人恢復冷靜。心理學上稱之為「情緒卸載」(Emotional unloading)——換言之,眼淚並不象徵脆弱,而是人類面對分離與失落時最自然的「自我療癒反應」。

擁抱:無聲的安撫儀式

除了流淚,擁抱亦是人們在告別時最常見的行為之一。蘇黎世大學的神經學研究指出,身體接觸能促進大腦釋放催產素,這種「愛的荷爾蒙」能降低皮質醇(壓力荷爾蒙)濃度,從而減輕焦慮與孤單感。心理學家認為,擁抱是一種「非語言的情感確認」。在離別的那一刻,一個緊緊的擁抱能在無聲之中傳遞支持與安全感,幫助大腦逐步接受「關係的轉變」。因此,擁抱不只是習慣,更是人類心靈安撫的本能行為。

「為什麼離別後的懷舊能讓人變堅強?」

懷舊(Nostalgia)在過去被視為一種多愁善感的情緒,但現代心理學發現,它其實是一種積極的心理防禦機制。英國南安普敦大學的研究指出,當人感到孤單或失落時,回憶過往美好時光能提升自我連續感(self-continuity),令個體感受到「自己仍然有價值」。這種懷舊感不但能減輕焦慮,還能增加對未來的希望與社會歸屬感。因此,離別後偶爾回味共同經歷的照片、氣味或音樂,其實有助於心理復原。這並非執著於過去,而是透過回憶獲得前行的力量。

告別,是人類情感的修復機制

無論是流淚、擁抱,還是參與儀式,這些看似情緒化的行為,其實都是人類在面對失落時的自然防禦。它們讓我們重新連結自我、理解情感,並在痛苦之中尋得秩序與意義。或許告別從來不容易,但正因為我們會哭、會擁抱、會告別——才讓「離開」變得有溫度,而「記憶」因此被留住。